臺南

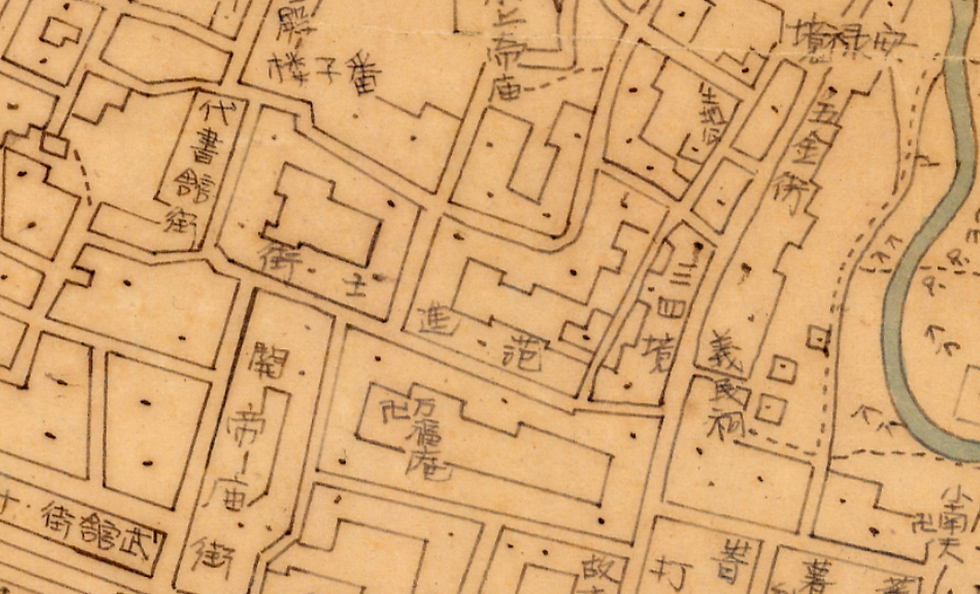

總爺街,原稱過坑仔街,因其北方(今臺南轉運站處)於康熙廿五年(1686年)由臺灣鎮總兵楊文魁初建「鎮標臺澎總兵官署」(簡稱總鎮衙)後,許多官兵、師爺等皆卜居於此,故得名總爺街。由南至北由弓箭仔街(今北忠街以南)、總爺街(北忠街北至頂土地廟)組成,在頂土地廟前分岔,左岔名曰師府街(今公園北路131巷),可通往總鎮衙;右岔則串聯雲霄街(今崇安街於頂土地廟以北)及詔安街(兩者後合稱新店尾街),為出入臺灣府城拱辰門(大北門)的交通要道。

據傳此處因昔日多為官爺及富商居住,故門戶多採退縮設計以達迷惑敵人及盜賊之效果,衍生出許多旁岔的巷道,使地貌似一蜈蚣,且在頂土地廟又分岔出兩支觸角,在風水上此穴名為「蜈蚣穴」或「百足含珠穴」。王得祿幼時即隨其曾祖父王奇生居住於其旁支之巷道──鹽館巷(今崇安街41巷)。

鎮轅境頂土地廟主祀福德正神,原為總鎮衙之附屬廟宇「總鎮署東轅門土地祠」。其創建年代一說為乾隆五年(1740年)臺灣鎮總兵何勉於總鎮衙增建土城時興建;一說為乾隆十三年(1748年)與總祿境下土地廟同時興建。

鎮轅境是極罕見有翹脊燕尾,且神像戴相帽、著官服的土地公廟。因王得祿幼時在此受土地公激勵而從軍,衣錦榮歸後感念土地公恩德,便奏請朝廷封敕。詳見「生平-浪流連」條目。

鎮轅境還陪祀有齊天大聖與臨水夫人,後殿神龕兩側還有大型的文武判官。鎮殿土地公塑像年代久遠,鬍鬚軟鬚較為少見;另其齊天大聖神像十分特殊,面容為官臉而非猴臉。後殿神龕中三尊土地公分別平視、俯視、仰視,象徵看管上中下三界,代表最高階廟宇。

正殿石爐為道光十二年之古物(與興濟宮之石爐為同一匠師於同年製作)、中央「保我黎民」匾為王得祿於道光年間獻題。廟中之重要文物尚有總鎮署職員李得春獻的「顯靈保固」匾、以及中庭廟壁由國寶藝師葉明吉製作的「魚躍龍門」泥塑。

總祿境下土地廟主祀福德正神,與鎮轅境頂土地廟相對,護佑總爺街頭尾。其建成年代亦有兩說:一說為明鄭時期或更早先民來到禾寮港過坑仔時,便已搭建簡易茅房供奉福德正神;另一說則是乾隆十三年(1748年)與鎮轅境同時興建。

其原址位於今址北側,立有一牌樓示意。今廟前的忠義路段為民國72年(1983年)新闢,當時其廟地被徵收,隔年於今址重建。

其土地公亦為戴相帽、著官服之神像。王得祿得志以前,經常夜宿總祿境,後獲土地公神示將來從軍大有可為,從軍立功後,為感念土地公恩澤,奏請加封土地公宰相,並塑造金身一尊,據廟方人員表示即為鎮殿那尊。

范進士街即為現今赤崁樓前方(赤崁東街至忠義路段)之民族路,因康熙 57 年(1718年)武進士范學海而得名。范學海,字章達,是王得祿的岳父,范慈徽的父親。其為康熙五十七年戊戌會試中式第五十五人、甲辰科殿試三甲第一百八人,為武進士,授山東兗州壽張營中軍守備,署本營遊擊。據耆老表示,戰後初年范進士的大厝和旗杆座尚存,如今以不復見。府城有句俗語:「袂比得范進士的旗杆」,即表示范學海的地位及成就無人比得過。

嘉慶九年(1804年),臺灣縣學文廟由臺灣縣知縣薛志亮及教諭鄭兼才發起重修,然經費不足,府城紳商林朝英獨立捐貲萬金整建,並於嘉慶十九年(1814年)完工。林朝英於隔年獲得旌表,獲賜六品光祿寺置正職銜,在其家門前的龍王廟街(今南門路)建立重道崇文坊。後於昭和九年(1934年)因拓寬南門路,由林朝英後人向日本政府陳情重建保存,而拆遷至臺南公園內至今。

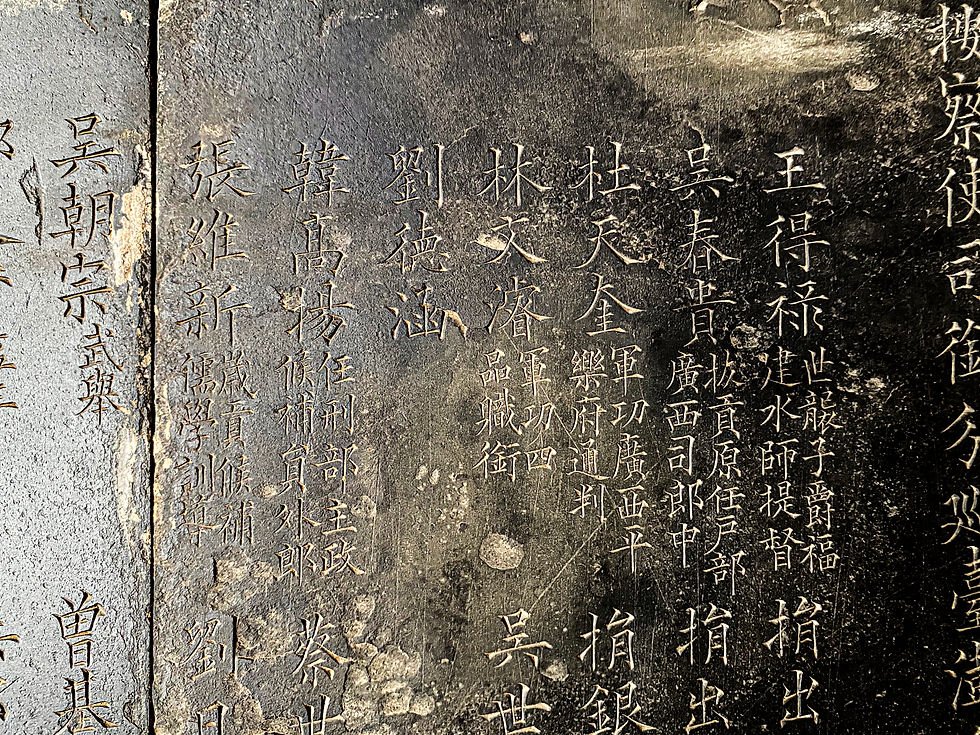

重道崇文坊以青斗石、白石與花崗岩所造,為三間四柱二層之形式,夾杆石上飾有石獅,大額枋雕刻雙龍搶珠並以螭虎啣柱,小額枋分刻龍馬負圖、靈龜背書、蒼松福鹿、寒梅雙鶴。由嘉慶年間之公職──鹿港理番同知薛志亮(時任臺灣知縣)、福建水師提督王得祿、臺灣府知府楊廷理及戊午科解元鄭兼才等四人題撰楹聯。

其中王得祿題的楹聯為:「義舉著黌宮碩望與文章並重,綸音光石碣芳名共遒脈俱長」,而因林朝英的四女兒林永嫁給王得祿之弟王得寬,故王得祿落款「提督福建水師軍務子爵世襲姻愚姪王得祿頓首拜」署名自稱姻侄。

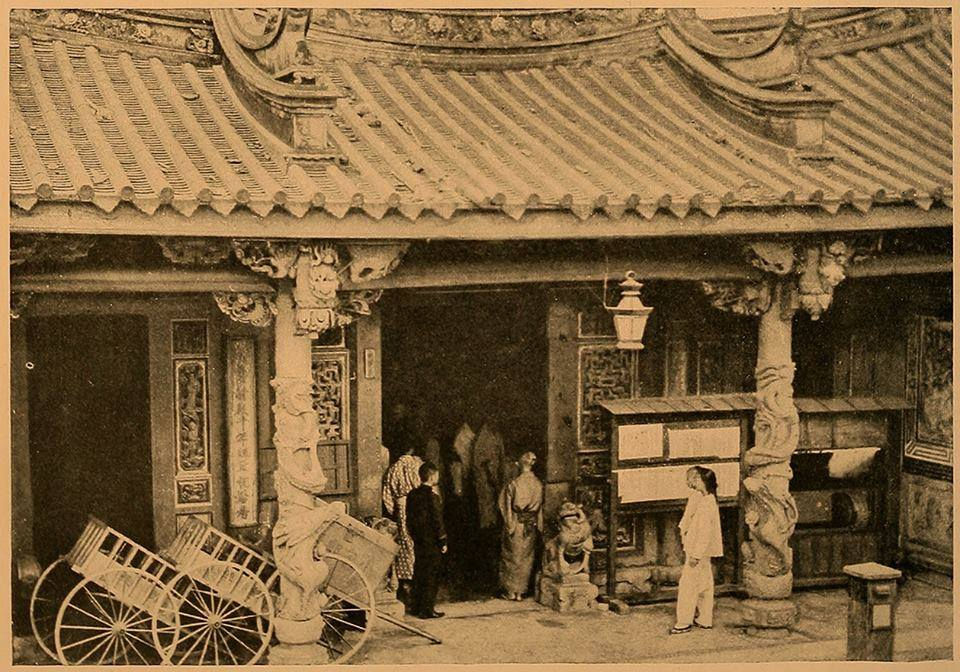

三郊鎮港海安宮主祀天上聖母媽祖,位在南勢港的支流──鎮港,於乾隆元年(1736年)由府城三郊從湄洲迎奉媽祖香火而建。後來林爽文事起,清廷派遣福康安來臺平亂,其後福康安為感謝媽祖保佑大軍渡海來臺而加以擴建,並於乾隆五十三年(1788年)獻題「恩溥天池」匾,同年乾隆也頒賜「佑濟昭靈」御匾(全臺共兩方,另一方在鹿港新祖宮),並將其列為祀典。嘉慶廿三年(1818年),府城三郊發起重修海安宮,與三郊多有接觸的王得祿也適逢平定海寇蔡牽,感念媽祖庇佑逐退臺江海寇等各戰役,也於落成後獻題「聖慈母德」匾。

昭和廿年(1945年)海安宮遭到二戰空襲炸毀,木質古匾大多付之一炬,現今看到的「恩溥天池」和「聖慈母德」等匾皆為近年仿製,不見原跡雖令人備感可惜,但至少透過重製品能讓後人藉以了解海安宮的歷史脈絡以及其輝煌的過去。

戰後廟方於1947年發起重建,從閩南建築改建成現今所見之北方式建築。舊廟三川門乾隆初年的四爪龍柱現今則移置後殿天井保存,是全臺最古老的四爪龍柱。

大天后宮主祀天上聖母媽祖,原為明朝寧靖王朱術桂的府邸,又稱一元子園亭,而現今的觀音廳是明鄭勢力退居臺灣後,明室殘權給鄭成功作為精神支柱的監軍府。永曆卅七年(康熙廿二年,1683年)施琅克臺後寧靖王決心殉國,便捨宅立遺願將府邸改為天妃宮。後來施琅奏請康熙皇帝將天妃晉升為天后,大天后宮成為全臺第一座官建媽祖廟。並為自己立了一塊「平臺記略碑」記述澎湖海戰的事略,此為全臺歷史上第一塊石碑。光緒二十年(1894年)甲午戰敗後臺灣方面成立亞洲第一個共和國--臺灣民主國,並將後殿(原王府寢宮/今聖父母廳)改為總統府使用。

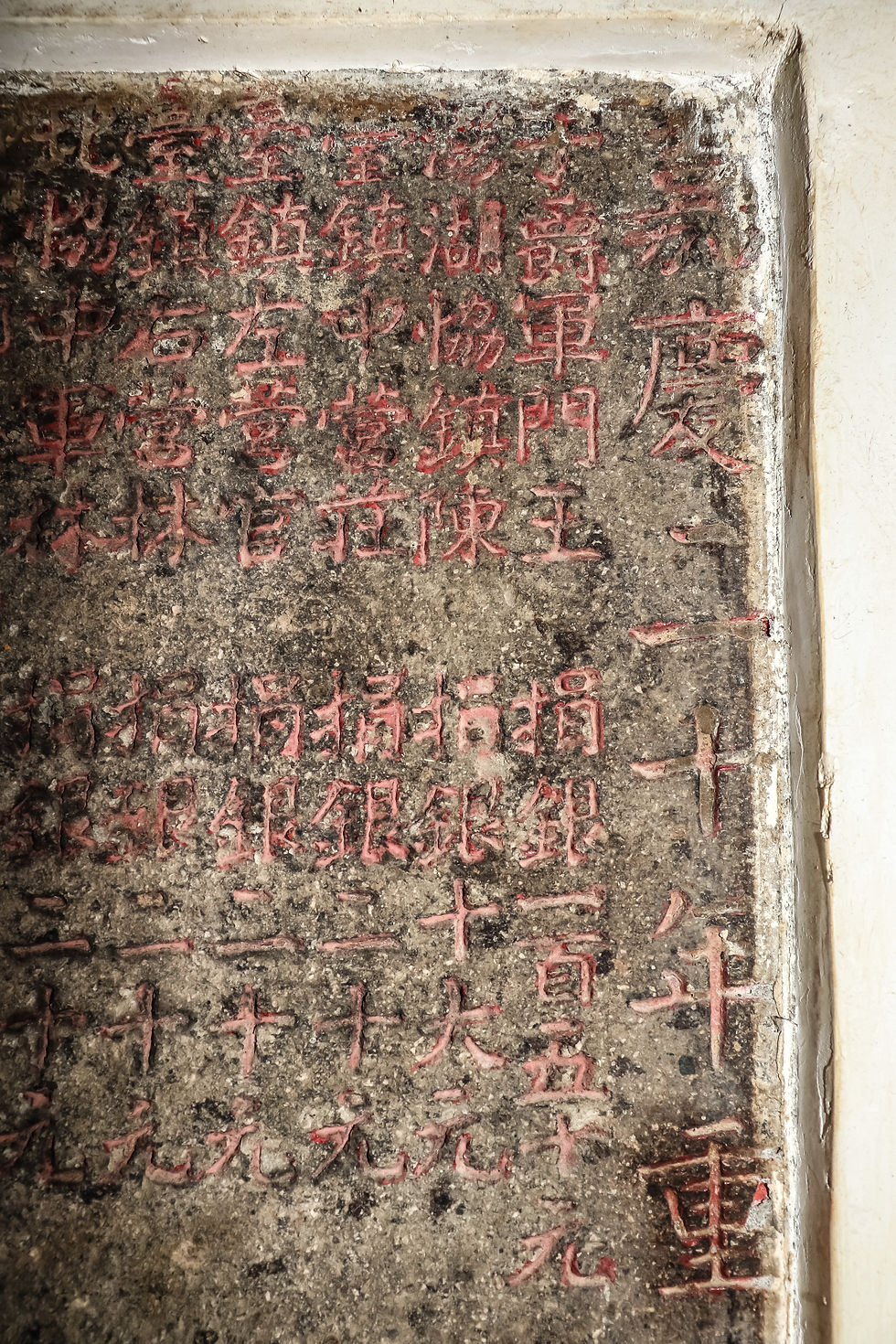

道光十年(1830年),大天后宮因為火災重修,由府城三郊主事,並泐有一塊「重興大天后宮碑記」現今鑲嵌於拜殿右側小過廊牆上,這次重修中王得祿捐獻銀兩四百元協助工事,「子爵軍門王捐銀肆百員」,是本次工程中僅次於總事府城三郊(壹萬五仟餘員)捐銀最多者。

溫陵媽廟於嘉慶廿二年(1817年)由泉州溫陵的先民創建於府城上橫街(今忠義路),主祀天上聖母媽祖,由府城三郊管理。

日治初期(1896年)臺南郵便局創立,在新館舍建成之前,其右廂租給臺南郵便局作為倉庫,明治卌三年(1910年)臺南郵便局落成後,大正二年(1913年)才將右廂歸還給廟方。昭和十六年(1941年)因為三郊組合被臺南州知事一番ヶ瀬佳雄宣布解散,至1946年時溫陵媽廟廟地遭變賣予延平企業公司,後來歷時八年的法律糾紛,延平企業公司為平息信徒怒火,於1957年購贈土地五十坪予其搬遷延續香火,移至現址。

道光年間的「重興溫陵聖母碑記」有記載「世襲子爵軍門王捐銀四十元,又大□□二十元」,但原碑已佚失,僅存文字紀錄。

三老爺宮肇基於康熙初年,由明鄭遺臣創建,主祀鄭成功,為避清廷之耳目將之稱為朱王爺,另外還奉祀曹王爺及魏王爺(鄭成功之愛將)共三位,故稱三老爺宮。據傳鄭成功自德慶溪禾寮港登陸時於此址(時稱尖山)登岸及駐軍,圍攻赤崁樓、大敗荷蘭人,故此處有「開臺聖地」之頭銜。

創建於乾隆十五年(1750年),境內三老爺街、安祿境街及鴨母寮街等里民合力捐建擴大廟宇,一般此年代被視為其創建年代。嘉慶十二年(1807年)十月,王得祿捐銀一佰大元重修三老爺宮,並泐「重興三老爺宮碑記」兩塊,其記載「欽命福建全省水師提督軍門世襲二等予爵王諱得祿捐銀一佰大元」現今存放於廟左走廊。

大觀音亭(原稱觀音宮)位在尖山南陂,由軍民創建於明永曆卅二年(1678年),康熙卅二年(1693年)年重修擴建時因拜亭採抱廈形式而改名「觀音亭」,後為與小東門內的小觀音亭(已拆除,址在今成功大學大成館西側)區隔,又更名「大觀音亭」。現今廟前巷道觀亭街(清代原稱觀音亭街)可視為觀音亭的參拜道,也是府城內現今唯一維持清代街名的街道。

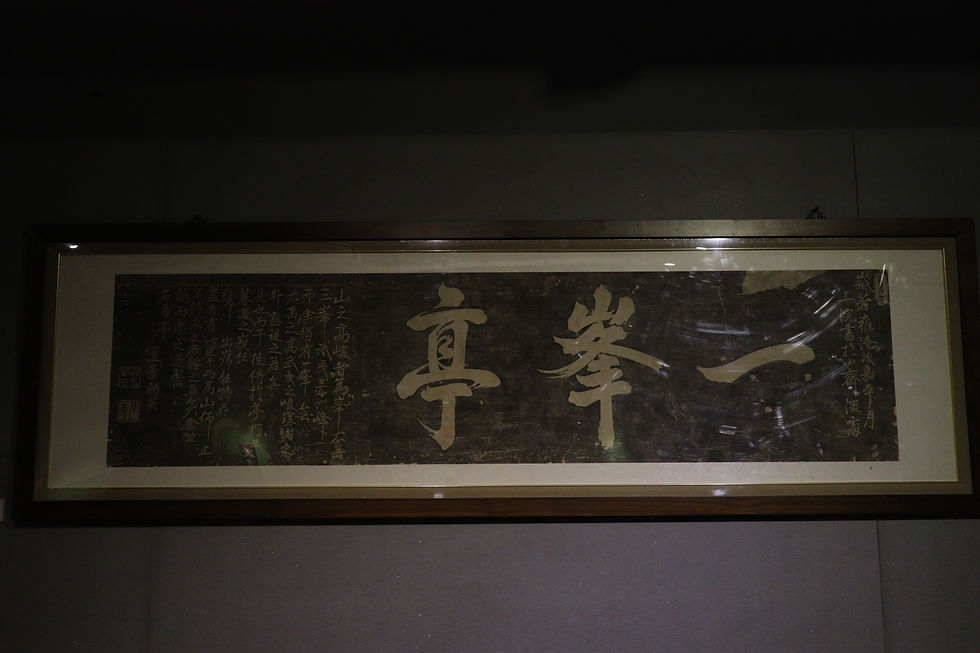

大觀音亭自康熙卅二年(1693年)至同治十年(1871年)間共大修五次,其中嘉慶二十年(1815年)由時任福建水師提督的王得祿倡修,並獻題「現月相珠瓔滿珞薰修三昧成摩地,湧金波寶網交羅超度重生出愛河」楹聯。另外嘉慶二十年大觀音亭廟橋重修時,王得祿也捐獻銀兩一百五十元,碑記現嵌於後殿右側過水廊牆上。

明永曆卅三年(1678)由泉州同安的鄭軍將士在尖山南陂的大觀音亭旁興建興濟宮(時稱大道公廟、鎮北坊慈濟宮),為與位於土墼埕的慈濟宮(今良皇宮)區別而分別稱為頂、下大道公廟。大觀音亭及興濟宮自創立時就屬同一組織管理,佛道合祀為其一大特色。中央的官廳是現今全臺唯一僅存官廳建築,以八角門與兩廟互通,目前作為文物展覽室及會議場所。

道光十一年(1831年),王得祿與廣西知府劉氏倡議整修,並於道光乙未年(1835年)獻題「保愛生民」匾,現今懸於大門上方。道光十七年(1837年)興濟宮重修時,王得祿曾捐銀三十元協助整建工事,記於「興濟宮辛卯年重修碑記」:「太子太保子爵軍門王捐銀三十元,又旗杆連臺一副」。

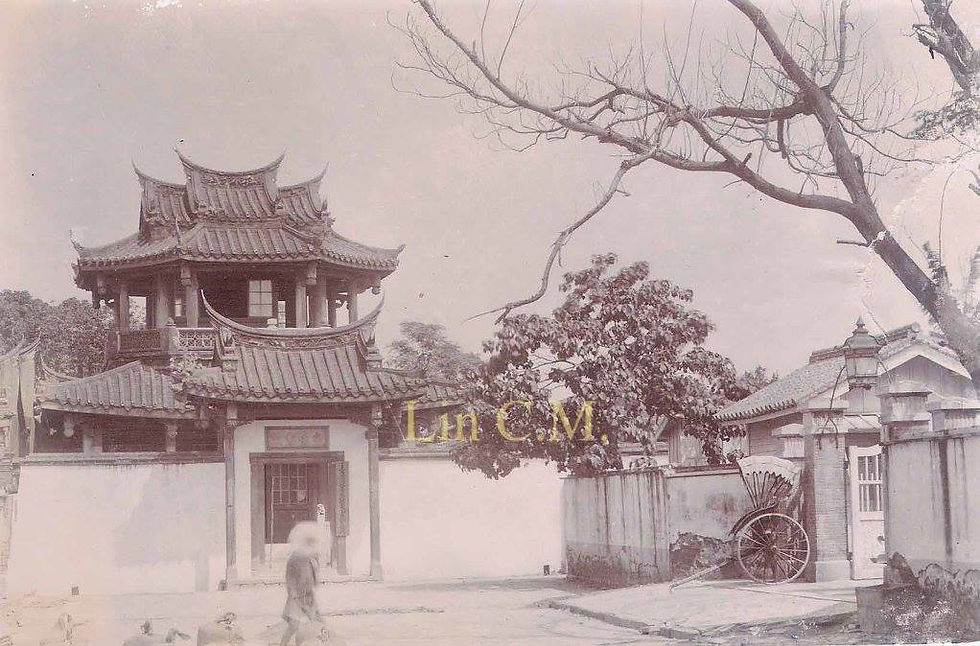

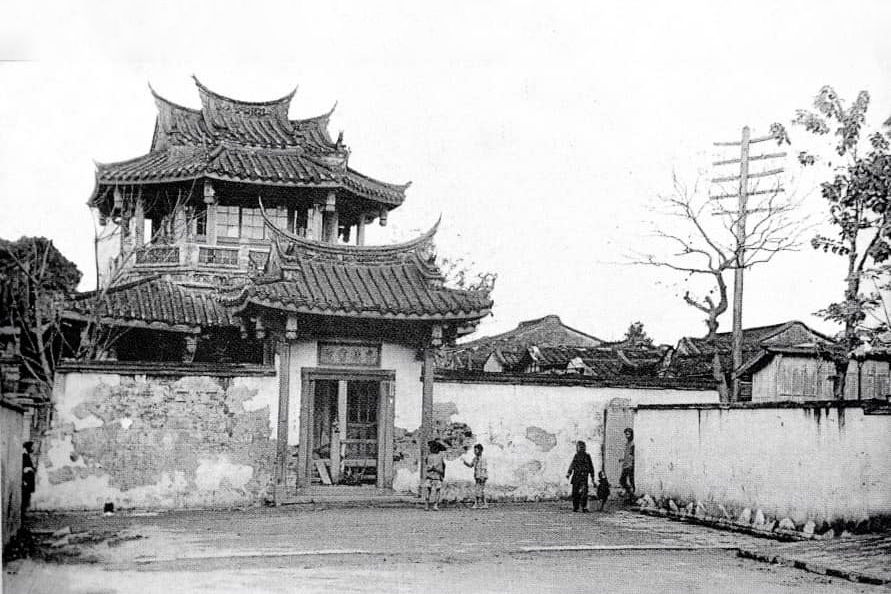

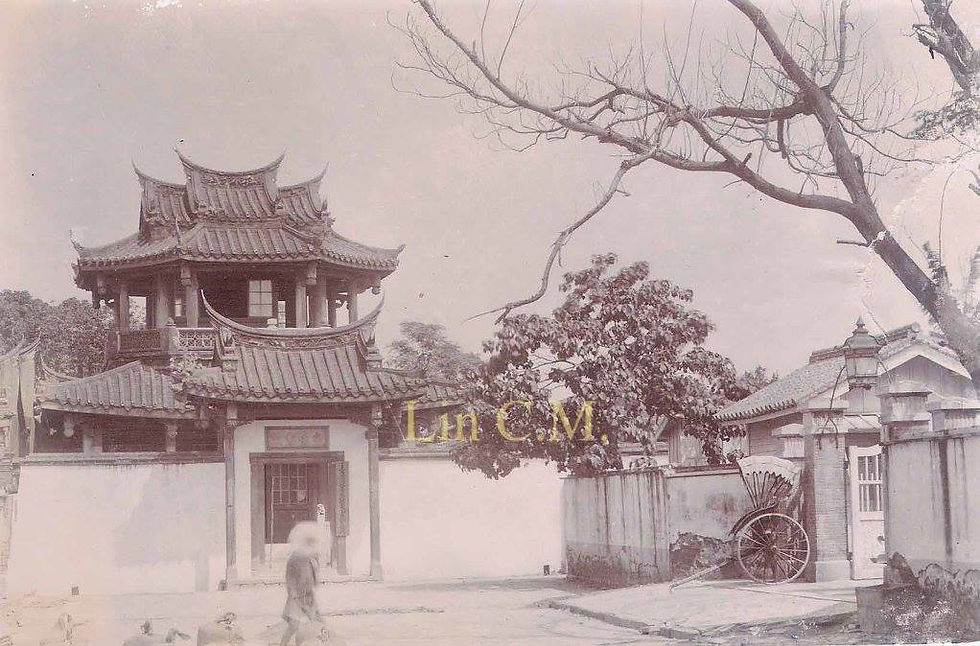

奎樓書院原址附屬於道署東南(約今中正路郵局址),肇基於雍正三年(1725),由道臺吳昌祚設立,初稱「魁星堂」。後在乾隆廿年(1755)及卅八年(1773)分別由道臺拖穆齊圖和奇寵格主持整修,乾隆五十八年(1793)再由里人黃鍾岳鳩眾重修。嘉慶四年(1799)道臺遇昌於魁星堂後方新建「敬字堂」,兩年後一旁又增建「倉聖堂」並奉詔編入春秋二祭。嘉慶十一年(1806)道臺慶保改建魁星堂,並將之與敬字堂、倉聖堂、朱文公祠整合成「中社書院」。嘉慶十九年(1814)道臺糜奇瑜以其規模狹陋而改建,易堂為閣,修建為如今傳世照片中最著名的八角形樓閣,改名為「奎光閣」,終於嘉慶廿一年(1816)十月完工,並立烏石質的「重修奎光閣碑記」,其中即有王得祿捐銀二百大員的紀錄。

道光十三年(1833)中社書院改名奎樓書院,並題了「奎樓書院」門額碑。同治十三年(1874)奎樓書院整修、光緒九年(1883)再修。之後到了日治時期,初期曾作過臺

南縣廳下轄的「臺南教育會事務所」,後來又有「臺灣商業學院」進駐使用,昭和元年(1926)因開闢末廣町通(今中正路),與道署關帝廳、觀音閣、東轅門福德祠等同遭拆除,並移建至臺灣府文昌祠隔壁的「高砂町三丁目167番地」。二戰期間,與文昌祠皆遭炸毀,奎樓書院於1955年重建。

康熙廿三年(1684年)臺灣設一府三縣,從閩粵等地水陸各營抽調士兵來臺駐防,三年輪一班,由臺灣水師協標駐防安平。各營班兵集資籌建會館,作為集會、祀神及膳宿之所,安平原有五館,依佔地大小依序為閩安館、海山館、金門館、烽火館、提標館,皆各自奉祀原鄉神祇以庇佑旅次,慰藉來臺官兵;其中五館當今僅剩由海壇鎮班兵所建的海山館尚存,推測於乾隆元年(1736年)建造。

海山館原主祀天上聖母媽祖,配祀伍福五位大帝。王得祿曾於道光十六年(1836年)題贈「五福臨門」蝙蝠石柱,「浪靜風平水陸均沾福澤,威靈赫濯軍民盡感慈庥」,禮讚海山館之「海山媽」。海山館格局為傳統的宅(住處)院(三合院)建築,大廳(三合院)即為昔日祀奉媽祖之所在,蝙蝠石柱原先即位在大廳穿堂處;大廳的兩廂則是官兵房間,上面還有小閣樓;而大廳前之護龍則為會議室之功能。到另一側則是其第二層護龍,海山館屬於安平獨特的「單身手格局」,且海山館是安平地區唯一「右伸手」者;右伸手之房間則是小兵們的舖房以及廚房,右伸手的前庭還有一口古井,供官兵們民生使用。

日治時期因班兵制度廢止,明治卌四年(1911年)由仕紳張金聲購得後修建為民宅,因張家為基督教徒,其將海山媽祖神像及伍福大帝移祀海山館後方的文朱殿,而海山媽現今在文朱殿稱為「孫娘娘」。1932年張鴻圖將館前的練兵場空地捐給安平教會使用,現今安平教會位址及為昔日海山館的練兵場及戲臺。王得祿題的蝙蝠石柱也輾轉經伍德宮,現今移置於妙壽宮三川門前。

妙壽宮,又稱囝仔宮,其廟名由來有二說:明鄭時期,有一艘載有朱府千歲神像的王船被當地居民撿到,搭建茅草屋供奉,後來孫妙與孫壽兩兄弟合捐妙壽宮現址土地,故名;另一說則是來自保生大帝的封號「恩主昊天醫靈妙惠真君萬壽無極保生大帝」。乾隆二十年(1755年)時,當地居民將昔日供奉王船的小廟改建為磚造,並迎來白礁保生大帝之分靈為主神。

妙壽宮廟門前兩根王得祿於道光丙申年(十六年,1836年)所題的蝙蝠柱「浪靜風平水陸均沾福澤,威靈赫濯軍民盡感慈庥」,最早位在安平水師海山館,係禮讚海山館之「海山媽」,日治時期海山館逐漸荒廢並成為民宅,居民便將石柱捐給伍德宮,後又因伍德宮年久失修,漸形傾頹,而將其改置妙壽宮。

此外,妙壽宮的特色還有同治六年(1867年)依照原本王船形式打造而成的「金萬安號」,現今供奉在廟右側的王船室。以及廟埕前一對三十公分高的石獅,是清代一位久試不中的窮舉人,至廟宇虔誠祈禱後考上進士捐贈的。

臺南關帝殿,原稱關帝廳,又稱後甲關帝廳,民國七十九年(1990年)始改名為「關帝殿」。其創建年代不可考,據康熙五十九年(1720年)陳文達《臺灣縣志》可知其創建於明鄭時期,另有一說為荷治時期的1644年。

該廟原為官廟,但因位處東郊,參拜不便,官員們遂於康熙廿三年(1684年)於福建分巡臺灣廈門道(今永福國小)旁附設道署關帝廳,而此處其後便交由地方管理。嘉慶廿二年(1817年),王得祿曾集府城官紳重修擴建為大廟,並獻題「忠義配天」匾,現今懸掛於正殿神龕上方。

民國60年代,臺南市政府為開闢中華東路,多次要求廟方將道路預定地上的建物拆除,民國71年(1982年)文化資產保存法公布,關帝廳被暫列為三級古蹟,但因後來闢路計畫仍欲繼續進行,且因舊廟年久失修,屋頂破損,且廟方亦有整修之議,在幾經波折後,廟宇拆除重建,也因此失去古蹟之地位。

南鯤鯓代天府於明永曆十六年(1662年)創建於南鯤鯓嶼,初稱「南鯤鯓廟」,屬「浮水金獅活穴」;後因南鯤鯓沙汕淹沒沖毀,於嘉慶廿二年(1817年)遷建於槺榔山之虎峰,至道光二年(1822年)竣工,即今日所見之代天府。

廟內木雕由泉州惠安溪底村大木匠師王益順(1861年-1931年)負責,其正殿藻井堪稱一絕。另其門面由泉州惠安峰前村石雕匠師蔣馨(1873年-1933年)領匠師團隊製作五年;其中偏殿三川門兩側八角窗上的「竹報平安」採用水磨沉花陰雕技法,為臺灣少有。屋頂上由葉鬃(1902年-1971年)製作之剪粘也是一大看點。

王得祿曾於南鯤鯓代天府留下一段「踢門檻」的傳說:其於道光年間聽聞南鯤鯓五王神威,因而親自到代天府參拜五王,在進廟門時,踢了門檻一下。古人認為,高官顯達都是天上的星宿轉世,再加上王得祿身受皇命、位極人臣,邪魔歪道經不起這麼一踢,功力較淺的正神也會被震得金身跳動轉移方向。但王得祿這麼一踢,南鯤鯓的五王金身不動如山,僅有吳三王的金身額頭流下一滴汗。王得祿見此情形大表敬意,故敬題「靈佑東瀛」木匾一方,並令其子王朝經監造增繕廟宇,以示虔敬。此匾現今懸掛在內殿,是南鯤鯓代天府所藏年代最早的匾額。

後厝仔福安宮,主祀關聖帝君,據廟碑記載,其原為祭祀土地公之福德祠,創建於明天啟元年(1621年);天啟三年(1623年)先民范鑼自大陸恭迎關聖帝君、關平太子與周倉將軍等神尊同祀於此,此後香火絡繹不絕。雍正年間此處設置有巡檢司署,附近商店林立,熱鬧異常,乃議修建福德祠並更名福安宮。二戰時期遭到轟炸傾損,於民國47年(1958年)重修,今廟為民國76年(1987年)擴建。

福安宮廟前白色鐵皮屋處(范楠鹽水意麵)原為王得祿之元配夫人范慈徽娘家,其父范辦韋在此開設武館,王得祿浪跡至鹽水時曾到此處習武,後因於林爽文事件平亂有功升官為千總,便回到武館向師妹范慈徽提親,其後仕途平步青雲,為感謝福安宮神恩,奏賜福德正神頭戴宰相帽。

大仙寺俗稱舊巖,創建於康熙卌年(1701年),位於枕頭山西麓,屬「仙人拋網」靈地,與位在「半璧吊燈火」靈穴的碧雲寺合稱為南瀛八大景之「關嶺雲巖」。

王得祿曾於嘉慶廿二年(1817年)獻題「大發慈悲」匾;次年與第四代住持允謙禪師募得一千元重修殿宇。復明年(1819年),於嘉慶十四年(1809年)在廈門官署逝世的范夫人棺木運抵臺灣,經人指點得知大仙巖初址為一福穴,王得祿乃鳩資將初建佛殿遷移至大雄寶殿現址,並將舊廟址修造為墓園,寺殿重修竣工後王得祿立「重興大仙巖廟碑」。

後常有牧童放任牧牛食盡青草,范夫人墓每遇霖雨則周圍倒陷,其長子王朝綱乃特請嘉義知縣王衍慶於道光七年(1827年)設立「嚴禁牧牛侵害范夫人築墓處所告碑」,王得祿也於同年頒立「保護范夫人墓處示禁碑」嚴禁在此放牧。道光廿四年(1844年),王朝綱等子孫將范夫人遷葬於新建成的王得祿墓與之合葬;而遺留的墓址現今尚可清楚看到墓形,墓手處生長一株龍眼樹,後即以此作為紀念。

乙未割臺後因林添、黃玉麟、黃振等人以碧雲寺為據點發起抗日,波及大仙寺,劫後香火甚微、寺宇荒廢。管理人廖炭於大正四年(1915年)得到臨濟宗妙心寺派幫助,前往日本視察,並獲沈得臨住持(德融禪師)及仙草埔仕紳朱保羅、吳順安等人鼎力協助,募得基金伍萬玖仟圓,仿日本奈良東大寺重建大雄寶殿,由北部漳派首席大木匠師陳應彬主導,於大正十四年(1925年)落成,成為現今所見之樣貌,於1985年登錄為市定古蹟。