嘉義

王得祿於道光廿二年二月初七日(1842年3月18日)在第一次鴉片戰爭中病逝於澎湖行營,其墓建成於道光廿四年(1844年),由子孫將位於白河關子嶺大仙寺的范夫人墓遷葬、以及其繼室夫人陳肅馨共三人合葬於今六腳鄉雙涵村。墓園面積1.92公頃,是臺灣最大的墓園式古蹟,其后土也是全臺規模最大者。因其官位從一品,據《大清會典》〈祠祭清吏司〉中有關一品官的墓制規定,瑩地為90步(約144公尺)、圍牆周長35丈(約111.8公尺),並有石馬、石虎、石羊、石人及石望柱各二。

其墓碑座高1.15公尺、碑身高2.72公尺,額刻皇清、二龍相向,墓桌、墓肩及墓手皆有精美之石雕,石像生由內向外依序為石龍、石鳳、石獅、石象、文武石翁仲、石馬、石羊及石虎各一對;后土之碑肩亦有精美的雕紋,並有石獅、石象各一對。

溪北公館大約建成於嘉慶初年,為其約三十歲時與繼室陳氏結婚後手建。原屋面東,共三落,兩旁並有廂房,共有一百二十個門之多,規模宏大有「三落百二門」之稱;秀才林維朝於1889年之記事《勞生略歷》中曾提及公館的「砲樓」,可見其公館的設計還兼具防禦功能。

明治末年連續的地震,把公館和六興宮都震毀;且大正年間後,陸續被其二房子孫改建成一般農家式民宅,已不復古意,徒存幾米的斑剝寥落古牆聶立於園中。當年氣派的提督府,如今僅存部分殘牆與地震後改朝向西的正廳。其對面近年增設以紅磚砌成的意象裝置以及說明牌,留與後世探究及緬懷。

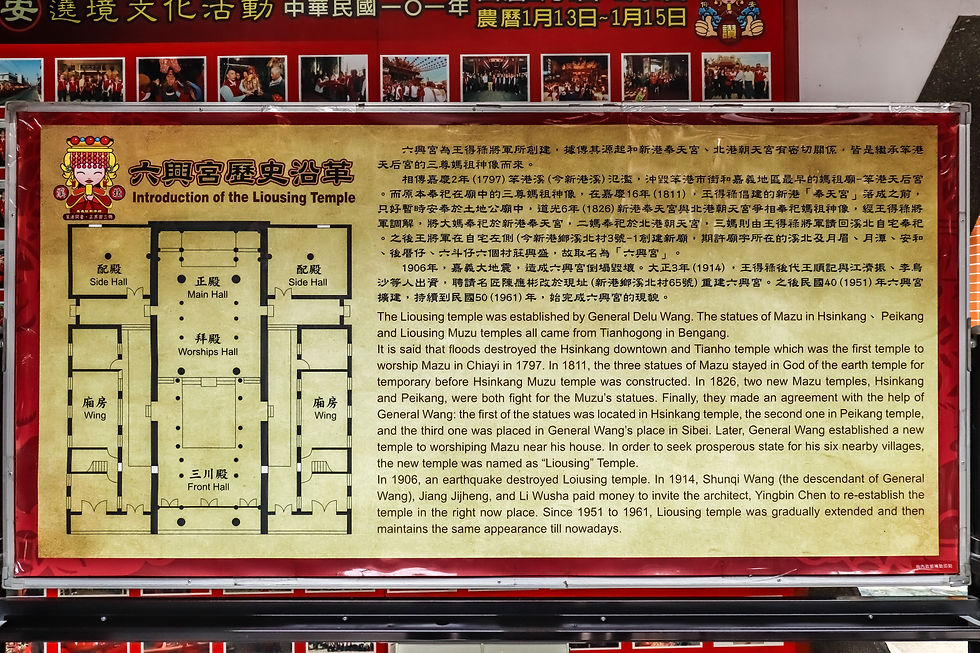

嘉慶二年(1797年)因笨港溪烏水氾濫,笨港街及天后宮橫遭洪水沖毀。原奉祀在笨港天后宮的三尊媽祖神像,乃暫時寄祀在麻園寮(後改稱笨新南港,即今新港)土地公廟肇慶堂。其後王得祿倡建新廟於笨新南港,至嘉慶十六年(1811年)新廟落成,取名為「奉天宮」,原笨港天后宮的三尊媽祖神像乃奉祀於奉天宮。

道光六年(1826年)新港奉天宮與北港朝天宮爭相奉祀「三媽」,後經王得祿出面調解,大媽奉祀新港奉天宮,二媽分祀北港朝天宮,三媽則由王得祿請回溪北公館奉祀,期許廟宇所在的溪北及鄰近月眉、月潭、安和、後厝仔、六斗仔等六個村庄興盛,故名「六興宮」。

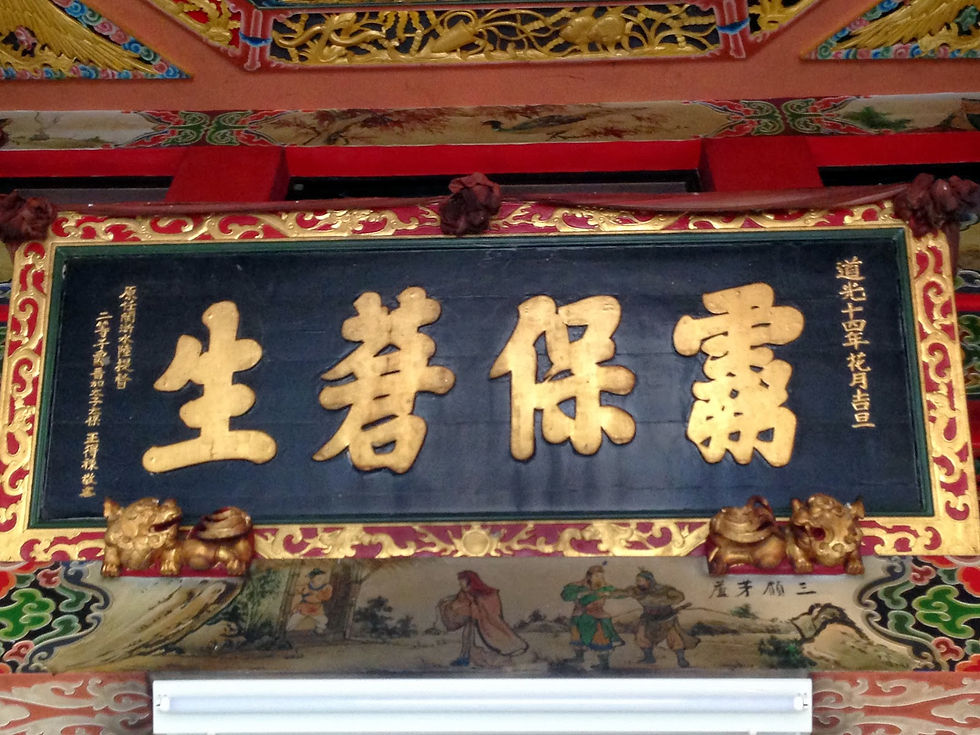

道光十二年(1832)張丙之亂後,王得祿為叩謝三媽庇祐平亂並受賞太子太保,於道光十四年(1834年)題贈「靈保蒼生」匾。道光十九年(1839),

因王府兩代和媽祖分別被朝廷加封晉祿,王提督為答謝三媽神恩又贈六興宮「水德增光」匾額,此匾被視為鎮宮之寶,今懸於正殿神龕上方。

明治卅七(1904年)及卅九年(1906年)嘉義發生大地震,造成六興宮殿堂倒毀,地方人士無力顧及六興宮重建,三媽神像暫祀於溪北庄楊古家宅。及至大正三年(1914年)王得祿九房六世孫王順記與庄內人士江濟振、李烏沙等出資,聘請匠師陳應彬在現址重建六興宮;雖經幾次重修,現今仍維持日治時期精美之風格與樣貌。

太保王氏家廟最早創建於嘉慶廿五年(1820年),當時王得祿51歲,任浙江水師提督,興建宅院作為提督府,道光二十一年(1841年)王得祿辭世,其府第即改做「王氏家廟」。王氏家廟主祀奇入臺開基祖(一世祖考恩騎尉世襲晉贈振威將軍諱奇生王公)王奇生,即王得祿之曾祖父,於康熙六十年(1721年)於朱一貴之亂以千總銜隨軍渡臺征伐;以及二、三世祖考妣振威將軍、奉直大夫、武德將軍等十四位神主。每年的祭祀活動會在農曆五月二十一日王得祿聖誕以及清明和春節舉行。

王氏家廟最近一次整建是在1962年,建坪約一百二十餘坪,雖不復以往的古風,但門前百餘坪的廣場樹立的兩組旗桿座猶可導見當年提督府之風光。除此之外,門樓內的兩尊百斤石獅也是清代的舊件;庭院內還有舊行館重建時卸下的石柱硃、石凳、石桌、石礎及石磨等。廟堂內保存了王得祿生前衣甲、佩刀、佩劍、日常用具以及祖先牌位;牆上懸掛王得祿、元配夫人范慈徽、及其兄嫂許月的肖像;還有道光至咸豐年間的若干幅古聯。

康熙年間有張氏先民自泉州移居此地,並恭迎七星娘娘,奉祀於前溝尾,至雍正初年建廟。前溝尾庄人少,常被後溝尾的人欺負,每年七星娘娘大拜拜演戲設宴都要後溝尾的老大來燒香才能宣布演戲。也都在前溝尾吃拜拜的王必敬(王得祿之父)親眼目睹此一場景義憤填膺、打抱不平,聯合許多外客與後溝尾人理論並獲得贏面;前溝尾庄民為感謝王必敬之恩德,便將七星娘娘的廟地讓給他居住。

一次王得祿望向家門外的七星娘娘廟,口中喃喃自語「這麼好的風水寶地,如果能被我使用,不知該有多好。」不久後,庄民發現廟中神像不見了,驚慌失措四處尋找,最後在村外的竹林裡尋獲。庄民以為七星娘娘要遷廟,於是就在那裡動工興建新廟。另一方面,王得祿為擴建提督府衙,就將原七娘媽廟地納於提督府衙內,出資��壹千元協助新廟遷建,並獻「莫能名焉」匾誌謝,改名為「福濟堂」。直至民國六十五年二月,忽承七星娘娘降旨,要選擇回舊廟址重建,經地方善男信女同心協力多方奔走,再加上王得祿子孫願意讓地,終於在民國六十七年農曆十月十日,於原廟址竣工,繼續流傳香火。

後庄保安宮的創見可追溯至來臺始祖楊氏一族三戶,從福建漳州隨鄭成功部隊來臺,迎請保生大帝渡海並定居於庄北,將神像奉於家宅。洎乾隆十年(1745年),以竹為架、茅草覆之。

道光十四年(1834年)王得祿捐貲將簡陋之草廟改建為磚造,並獻題「靈保蒼生」匾,左題「道光十四年花月吉旦」,右為「原任閩浙水陸提督二等子爵晉加太子太保王得祿敬立」。

因其後咸豐十一年(1861年)戴萬生事變與明治卅九年(1906年)的地震損毀,保安宮於明治卌四年(1911年)重修完工。昭和六年(1931年)保正楊宋及管理人楊佳屎父子發起捐款七百二十元、太保庄長王國模捐獻私地,由庄北遷建至今址。

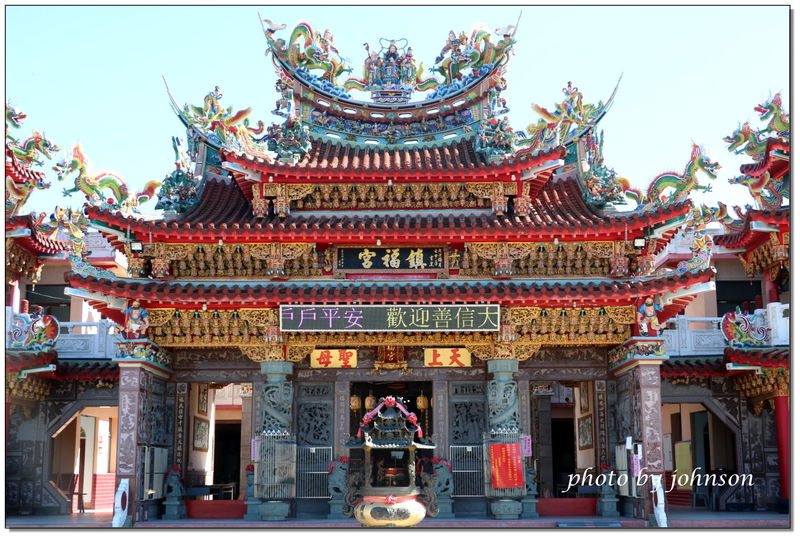

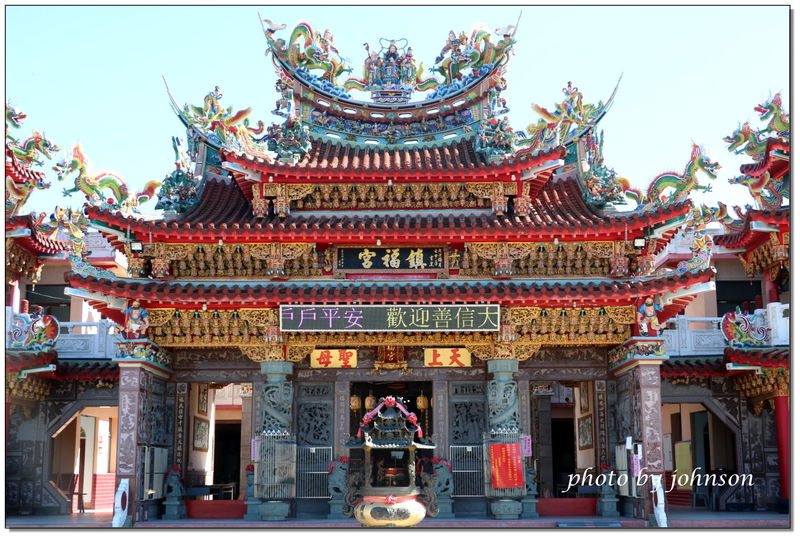

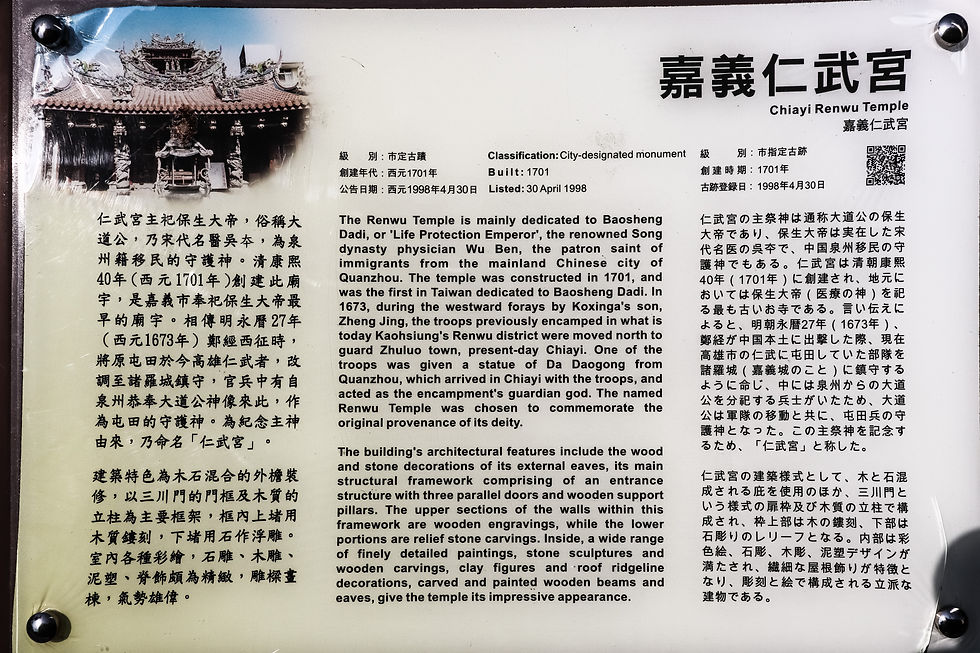

後潭鎮福宮創建於康熙四十年(西元1701年),主祀天上聖母媽祖,俗稱後潭媽祖廟。據傳康熙年間有張元敬者,自福建漳州奉請一尊媽祖,途經此地時忽逢大雨而暫避樹下。霎時雨過天晴,瑞氣繚繞,附近居民聞風而至,而知聖母欲駐此地,事遇奇蹟乃於現址建廟。宮內現仍存一口三百年之古井,泉水源源不絕、清澈潔淨,送環保局檢驗符合飲用水標準,可直接安心飲用。

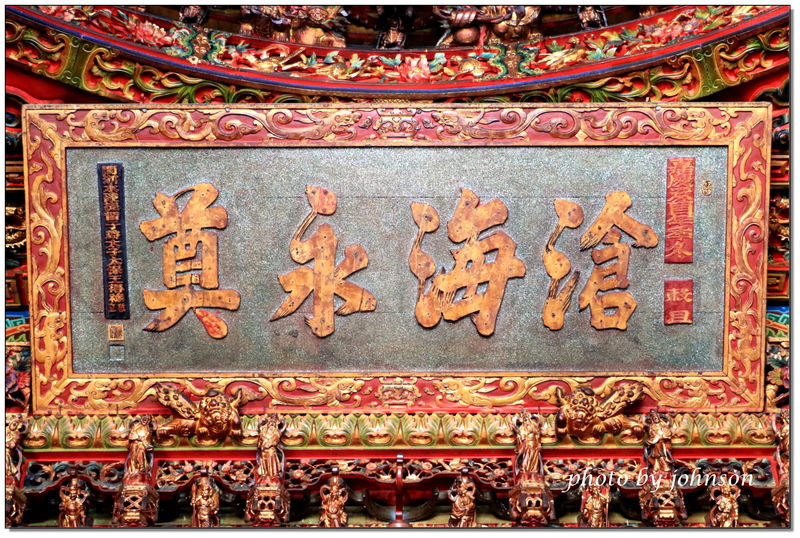

王得祿在嘉慶十六年(1811年)因擊滅海盜蔡牽,為感神恩庇祐捐貲重建鎮福宮。並於嘉慶十八年(1813年)獻題「滄海永奠」匾,左題「嘉慶癸酉年季冬穀旦」,右署「閩浙水陸提督子爵太子太保王得祿敬立」。

道光十二年(1832)發生張丙之亂,嘉義城被圍攻破壞,又逢霪雨導致多處坍塌。王得祿率次子王朝綸於道光十三年(1833年)號召捐募,並參與修建嘉義城,於三合土外緣加砌一尺四寸之磚石,並增礮臺,增築甕城。

明治末年嘉義多次發生大地震,嘉義城四座城門除東門外其於全塌,嘉義市街震災嚴重,反而促成市區改正加速進行。1915年拆除東門,原址改設為東門圓環公園,城樓殘餘建材,搭建於十九公廟旁。1920年代再度遷建至嘉義公園內成為涼亭,並為紀念王得祿將其命名為太保樓。日治時期畫家矢澤一義1941年參加臺灣總督府美術展覽會比賽入選的「夏時綠蔭」,即是以太保樓為主角。

1971年太保樓因舊材腐朽而拆除,以鋼筋水泥重建;失去原貌的太保樓卻成為公園內治安的死角,1998年整建公園時將其拆除。

由吳鳳北路向西進入光彩街之南侧,向東南可直通南門。從前是福建水師提督王得祿宅第前的巷道,王得祿於道光初年告老還鄉即卜居於此,俗稱提督巷。

嘉慶四年(1799年)笨南港居民因烏水橫溢遷移至麻園寮,士子讀書無定所,道光十五年(1835年)王得祿與笨港縣丞龐周及地方仕紳等,集資將道光二年(1832年)草創的登雲閣擴建為更具規模的登雲書院,「登雲」係取王得祿「平步青雲」之意,以訓勉學子。登雲書院是嘉義清代的五所書院中,唯一設在嘉義縣的,其他三所都在嘉義市內。除登雲書院改建為文昌國小、玉峰書院改建為祭祀保生大帝的震安宮外,正音書院、羅山書院、玉山書院皆已毀壞殆盡。

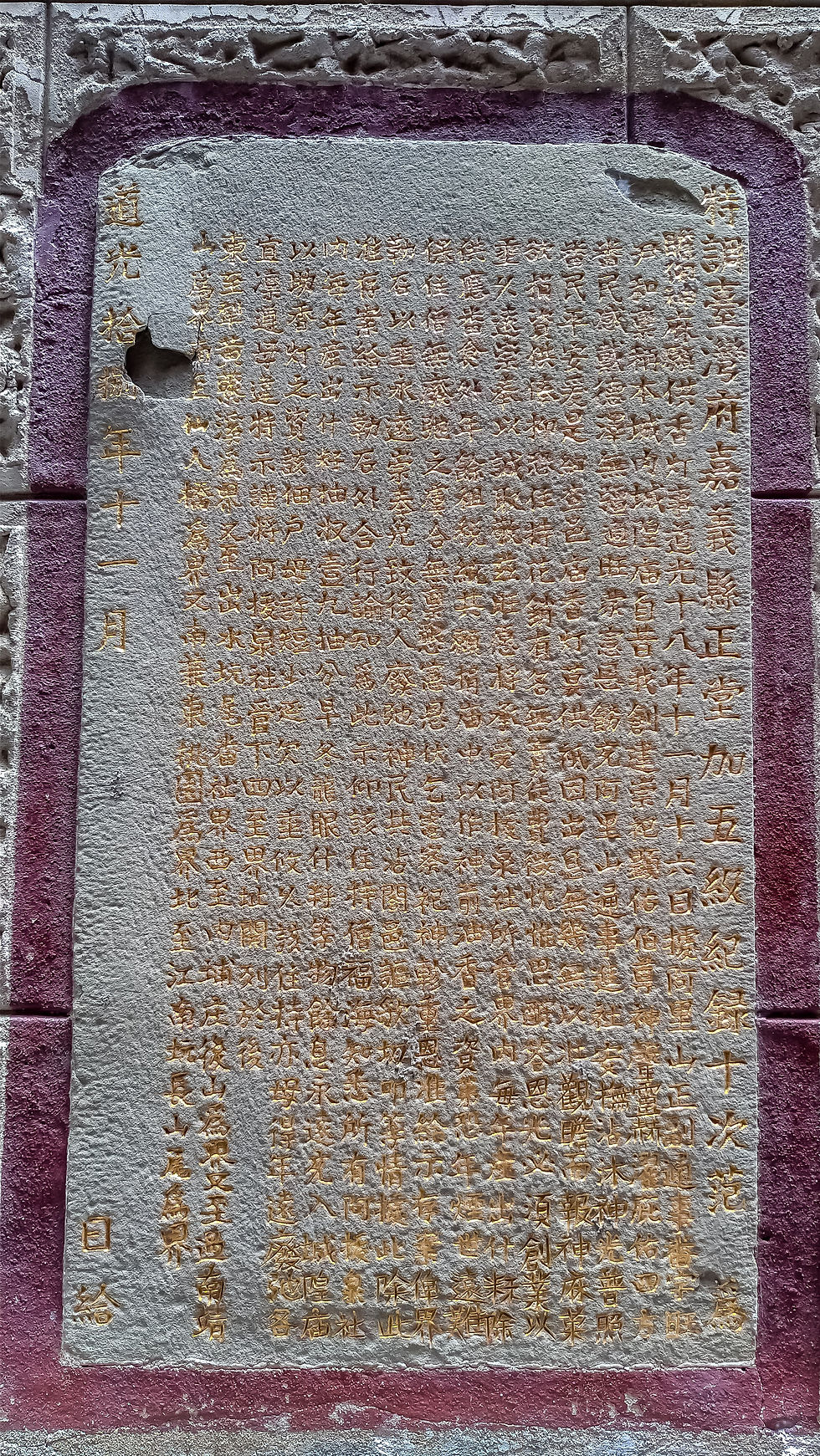

日治時期,禁止講學,書院失修,又遭震災,院舍蕩然無存。戰後為紀念該址昔為書院,於民國五十二年(1963年)建立文昌國小,並於校舍二樓建立孔廟,是每年嘉義縣祭孔大典的舉辦地點。登雲書院遺留下來的僅有一塊石碑「新建登雲書院捐緣金名碑」,在興建文昌國小游泳池時出土,現今佇立在進入校門口之後的右側庭園內,以不鏽鋼和壓克力的外框妥善保護著。

王祖母許太夫人本名許月,人稱定舍娘,是王得祿的兄嫂、王得嘉的夫人。其墓葬原址已無史料可考,道光十九年(1839年)時由孫子王源懋等以及曾孫王國秉等人改卜築於姜母寮今址。由於修墓者為許太夫人之孫子與曾孫輩,故墓碑上稱之為「王祖母許太夫人」。

其墓佔地約100坪,為五步庭大墓。墓園以用三合土、蠣灰所密封的墓塚為中心,墓塚前的花崗石墓碑中央則刻有「皇清貤封一品夫人王祖母許太夫人之墓」,兩旁的碑肩則有龍紋浮雕。墓庭兩側則由四折曲手圍繞,曲手柱頭則依序有石麒麟、石鷹、石獅、石象。墓側設有后土墳,此外尚有一對石獅、六角形望柱,而左望柱上刻「北闕高恩頌鳳誥,耀翟輝笄,洪範千秋不朽」,右邊則刻「南關勝地洽牛眠,鍾靈毓秀,燕詒百世無疆」。於1985年11月27日由內政部指定為三級古蹟,後改制為嘉義市定古蹟。

王必敬,又名王康肅,是王得祿之父親。為太學生員(博士弟子員,監生),逝後誥贈為遊府國學生。墓塚建於乾隆庚戌年(五十五年,1790年),位於太保市安仁里頂港仔墘。